こんにちは、安木です。

今回は、日々の確認申請業務を行っている中で、お客様からご質問を受けることが多い事の一つ『居室の採光』をテーマにしたいと思います。

法チェックをしていると「あれ?ここの部屋、採光クリアしない」「居室の採光が取れない」ということが出てきます。

採光とは

建築基準法第28条第1項では、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には、採光のための窓、その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては、1/7以上、その他の建築物にあっては、1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。

ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室、その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。とされています。

この中でも、今回は住宅の居室の採光についてお話ししていきます。

採光上有効な開口部

住宅の居室のうち、居住のために使用されるものについては、採光上有効な開口部を設けなくてはなりません。

では、採光上有効な開口部とは、どういった開口部を指すのでしょうか。

窓(開口部)があれば、採光がとれるんじゃないの!?と思ってしまいますが、施行令第20条第1項、第2項では、有効面積の算定方法について記されています。この内容を簡単にまとめると、

〇 開口部の有効採光面積 ≧ 居室の床面積×1/7

〇 有効採光面積 = W×A (W:窓の面積 A:採光補正係数)

で求められます。

A:採光補正係数の値を求める計算式、

A = d/h × α-β ※但し、A≦3

(d:窓の直上にある建築物の各部分から隣地境界線等までの水平距離)

(h:窓の中心から直上の建築物の各部分までの垂直距離)

※補正係数Aは1以上でなければ有効とはなりません。

※天窓の場合は、A×3となります。但し、全ての天窓について3倍ではありません。条件によって低くなりますので注意が必要です。

α、βについては用途地域により決まっています。

| 用途地域 | α | β |

| 住居系地域 | 6 | 1.4 |

| 工業系地域 | 8 | 1 |

| 商業系地域 無指定区域 |

10 | 1 |

から、α、β、d、hを求めていきます。

では、ここで、いくつかパターンを見てみましょう。

事例で見る採光 ※住居系地域の場合

隣地境界との離れがあまりないパターン

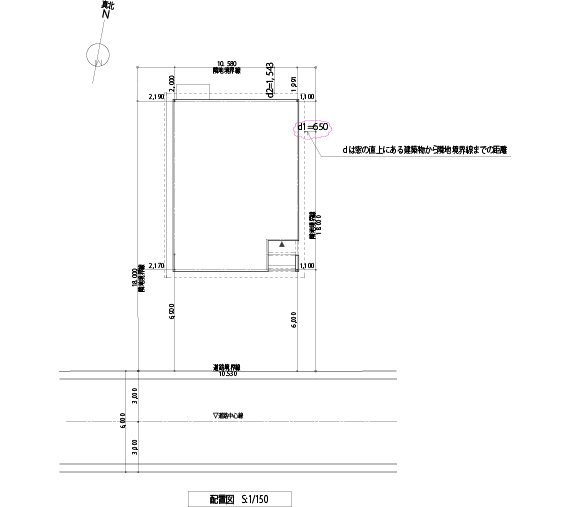

配置図

dは窓の直上にある建築物から隣地境界までの水平距離。

d1:650

d2:1,543

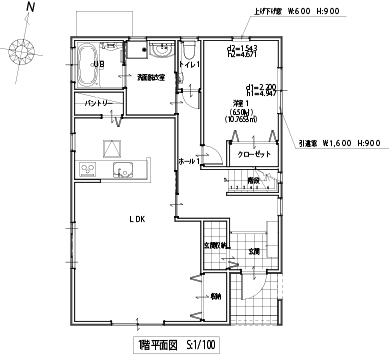

平面図

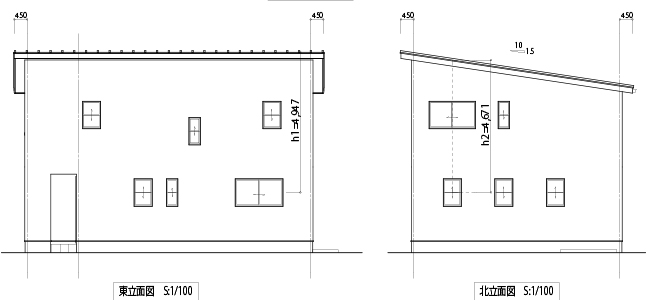

立面図

対象となる部屋は、1階洋室1です。

北上げ下げ窓 W:600 H:900

東引違窓 W:1,600 H:900

【1階洋室1 採光計算】

採光上必要 10.7653/7=1.5379㎡

【東側引違窓 16009】

補正係数A=(0.650/4.947)×6-1.4=-0.6116 → 補正係数がマイナスとなり、有効でなくなる。

【北側上げ下げ窓 06009】

補正係数A=(1.543/4.671)×6-1.4=0.5820

【北側有効】

0.54×0.81×0.5820=0.2545㎡

≧1でないからNG!!

計算していくと洋室1の東側の窓は、採光上有効な開口部にはならないという事がわかります。

では、こういう場合どうすれば良いのか。

方法はいくつかありますが、今回は、LDKの採光に問題がなさそうなので、『西側に配置をずらして隣地境界と建物の間に距離を取る方法』と『西側にずらす距離を少なくし、屋根形状と窓を変更する方法』をご紹介します。

隣地境界との離れをとったパターン

西側にずらすことが出来る時のパターンです。

配置図

境界線までの距離を広げ、d1の距離を広げる(650→2,200)。

平面図

窓は変更していません。

立面図

【1階洋室1 採光計算】

採光上必要 10.7653/7=1.5379㎡

【東側引違窓 16009】

補正係数A=(2.200/4.947)×6-1.4=1.2682

【東側有効】

1.51×0.84×1.2682=1.6085㎡(枠部分は除く)

1.6085㎡ ≧ 1.5379㎡ なので、東側引き違い窓だけでもOK!!

隣地境界線との距離を取ったことで、洋室1の東側の窓は、採光上有効な開口部になりました。もちろん、お施主様とのご相談の上で行うべきなので、都度都度確認が必要です。

屋根形状と窓を変更するパターン

西側にあまりずらせないときのパターンです。

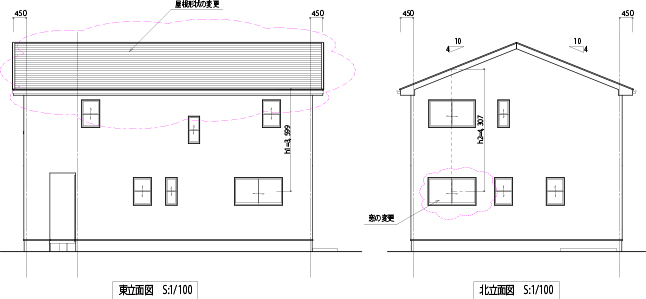

配置図

境界線までの距離を少し広げ、d1の距離を広げる(650→1,220)。

平面図

北側の上げ下げ窓(06009)を引違窓(16009)に変更します。

立面図

屋根形状を切妻に変更し、h(窓の中心から直上の建築物の各部分までの垂直距離)を小さくします。

北引き違い窓 W:1,600 H:900 東引き違い窓 W:1,600 H:900

【1階洋室1 採光計算】

採光上必要 10.7653/7=1.5379㎡

【東側引違窓 16009】

補正係数A=(1.220/3.599)×6-1.4=0.6338

【東側有効】

1.51×0.84×0.6338=0.8039㎡(枠部分は除く)

【北側引違窓 16009】

補正係数A=(1.543/4.307)×6-1.4=0.7495

【北側効】

1.51×0.84×0.7495=0.9506㎡(枠部分は除く)

【東・北の合算】

0.8039+0.9506=1.7545㎡

1.7545㎡ ≧ 1.5379㎡ なので、OK!!

隣地境界線からの距離を大きくずらさない場合は、上記の様にhの値を小さくするようにしたり、窓の面積が大きくなるものに変更するのも手段の一つです。

ただ、屋根形状の変更は外観イメージがガラッと変わってしまう為、やっぱり、こちらもお施主様とのご相談が必要となります。

最後に

このように、居室の採光については、法規上の決まりがあるため、むやみに窓を取り付ければ良いと言う訳ではないという事がわかります。

また、敷地の中に、どんな配置をするのか、屋根形状はどういったものにするかなども、大変重要なポイントとなってきます。

こういった事を踏まえて、プランを作成していくといいですね。